饱满沁甜的红提、酸甜可口的猕猴桃、滋补养生的天麻、香气四溢的腊味......市民驻足品尝、询价,一场“舌尖上的相遇”,正悄然连接起深山与城市的距离。

9月23日,由湖南省国资委乡村振兴办指导,中共绥宁县委、绥宁县人民政府主办的绥宁县农特产品暨东山红提推介活动在长沙举行,来自湘西南绿水青山间的绥宁农特产品集中亮相,让市民得以在“家门口”沉浸式体验“绥宁风味”的独特魅力。

红提走出深山

特色产业铺开致富路

活动现场,来自省国资委、驻绥帮扶单位、农批市场及水果连锁经销商的代表,与绥宁当地的种植大户面对面交流,气氛热烈,一笔笔订单接连敲定。

“去年我们采购的东山红提销往浙江、广东等地,市场反馈很好,果实硬度高,耐储运,糖度足,口感好。”一位来自山西运城的水果供应链公司负责人表示,“今年我们计划进一步加大采购,订单量预计达到100万斤。”

这不仅是一场特色农产品的集中展销,更是绥宁县依托生态资源、展现乡村振兴新貌的重要窗口。

据了解,绥宁县目前红提种植面积已达5600亩,年产量超1960万斤,年产值突破1.6亿元,成为当地群众增收的支柱产业。

以红提产业为圆心,一个绿色循环的产业生态圈正在形成:养殖产生的粪污还田滋养果园,红提修剪后的枝条粉碎后用于菌菇栽培;“东山花猪”年出栏5万头,黑山羊、土黄牛养殖同步发展;7200亩油茶林与蜂糖李基地错落分布,实现资源高效利用与生态保护的双赢。

而今,产业版图持续拓展。绥宁县东山辣椒、黄精、石蛙等特色农产品多点“开花”,部分产品已延伸至初加工环节,从鲜品走向干货、预制菜、保健饮品,产业链条不断拉长、稳步拓展。

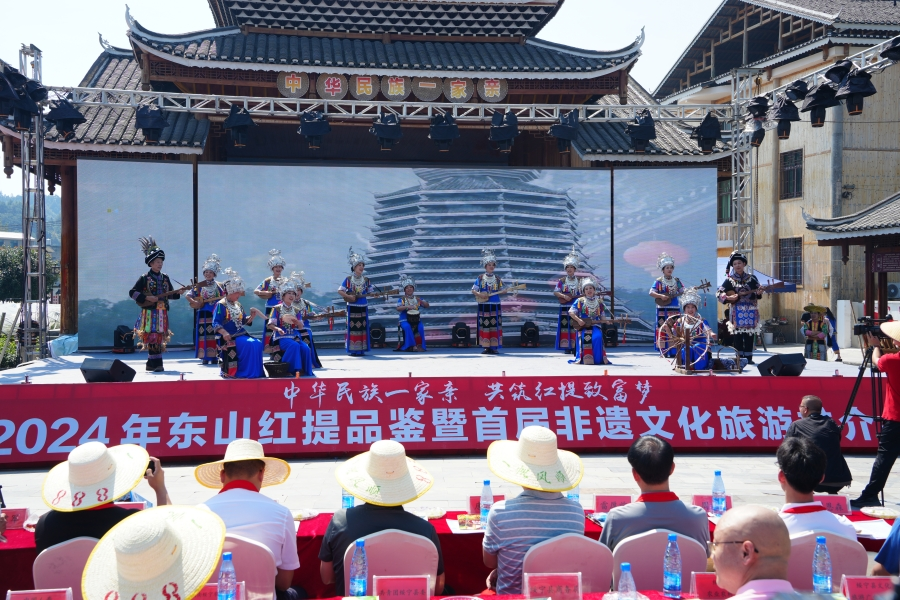

与此同时,农文旅融合正悄然成势。每年金秋举办的“红提节”,不仅是一场丰收庆典,更是非遗展演、侗歌对唱、民俗体验的文化盛宴。游客走进果园采摘,住进侗寨民宿,品一桌“山野宴”,乡村振兴的图景,既有产业之实,亦有文化之韵。

国资“活水”润山乡:

从“输血”到“造血”的跨越

每一颗红提的甘甜背后,都浸润着政策与资源的持续浇灌。

2021年起,湖南省国资委对口帮扶绥宁县乡村振兴工作。近年来,省国资委通过选派驻村工作组、协调资源、搭建平台等多项举措,从产业、消费、就业、党建等维度,精准滴灌,为绥宁特色农业产业培厚了发展根基。

一支支对口帮扶工作组扎根山乡,一笔笔帮扶资金精准投放,一个个产业项目落地生根。

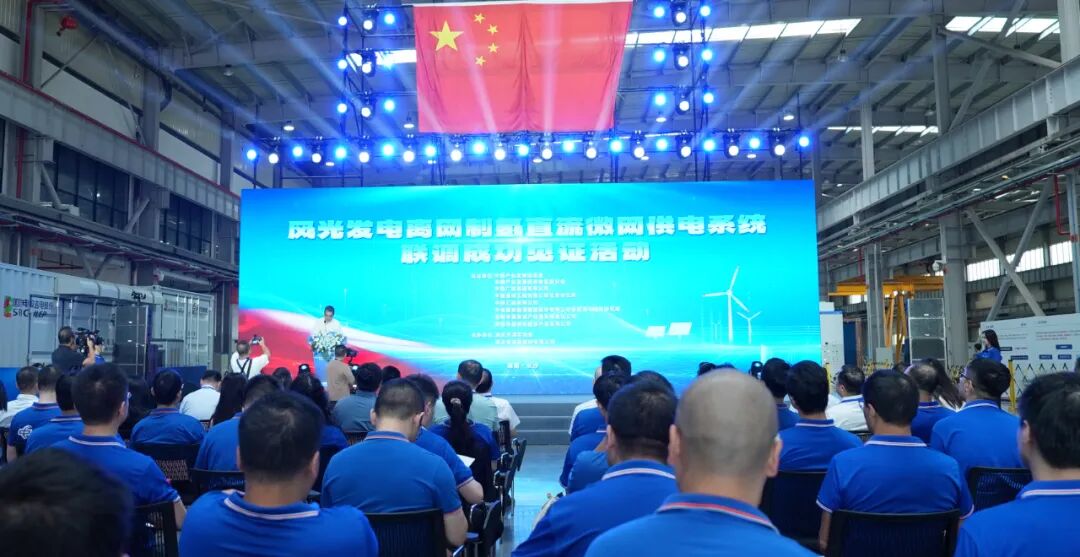

在关峡苗族乡湘商产业园,华诚生物罗汉果加工车间机器轰鸣,村民在家门口实现就业;在长铺子苗族侗族乡,新五丰公司建设的生猪代养场形成闭环生态链,粪污还田滋养红提果园;八月瓜加工厂里,藤蔓果实变身饮料原料,延伸出一条条初加工链条。

截至目前,省国资委协调推动华诚生物、军粮集团、新五丰等企业在绥宁投资兴业,落地罗汉果加工、菌菇种植、生猪代养、电商平台等6个重点项目,累计投入帮扶资金近400万元,并协助建设2个产业园区,为县域经济注入强劲动能。

就业是最大的民生。近年来,湖南省属国企为绥宁籍大学生专场招聘提供岗位近400个,19名大学生顺利入职,并通过“春风行动”和公益性岗位安置,帮助超400名绥宁籍居民稳定就业,超80人在村级产业项目就近上岗。

线上+线下消费

消费帮扶畅通“最后一公里”

如果说产业发展是根基,那么销售通路便是产业可持续发展的生命线。酒香也怕巷子深,好产品不仅要种得好,更要卖得出、卖得远。如何打通从田间到市场的“最后一公里”,让藏于深山的优质农产品走出大山,走向市场?

省国资委打出了一套“组合拳”:每年定期向37家省属国企下发消费帮扶通知,明确在员工福利、食堂采购中预留额度;建立涵盖38类600余种产品的帮扶名录,覆盖45家本地企业及合作社;2023年以来,累计帮销绥宁农副产品近7800万元,超额完成目标任务。

而关键一招,是顺应当下的消费趋势,打造电商销售平台。2023年11月,省国资委推动省农业集团在绥宁县开设消费帮扶分子公司,2024年12月,“潇湘甄选”消费帮扶电商平台正式上线,打通消费帮扶“最后一公里”,形成乡村振兴消费帮扶的优势力量。

如今,东山红提已入驻“潇湘甄选”,并启动“线上+线下+政企联动”三维推广计划:线上开设专题页面展示红提品质,线下设试吃点增强体验感,同时依托国企供应链优势拓展省外市场。目前,已与湖南农业集团、矿产集团、建工集团等多家企业达成集中采购意向。活动期间,建工集团首批4000份红提订单已同步发货。

数据显示,截至今年8月,“潇湘甄选”平台累计销售额达5962万元。其中,全省乡村振兴消费帮扶金额为744万元,绥宁县对口帮扶金额达564万元。

推介不止于一日热闹,振兴贵在久久为功。